来源: 新会博物馆, 编辑: , 发布时间: 2024-10-11

我们的节日|岁月悠悠,重阳久久

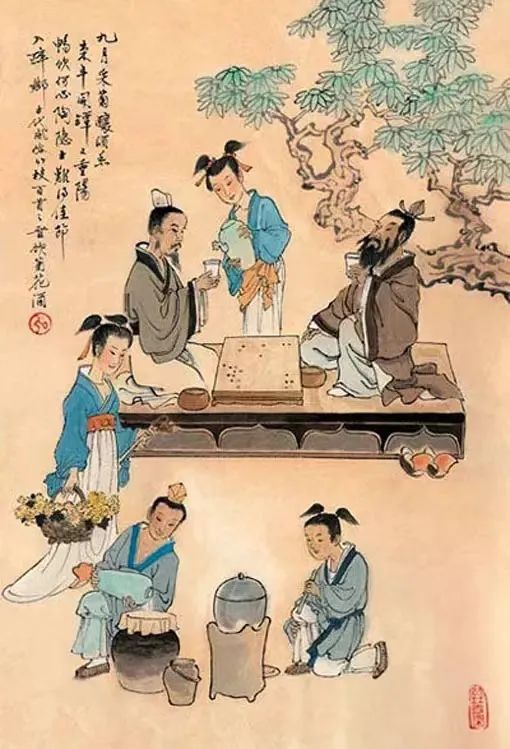

重阳节,是中国民间传统节日,日期在每年农历九月初九。古时民间在重阳节有登高祈福、拜神祭祖及饮宴祈寿等习俗。传承至今,又添加了敬老等内涵。

2006年5月20日,重阳节被国务院列入首批国家级非物质文化遗产名录。

重阳节的由来

据史料考证,重阳节始于远古,形成于春秋战国时期,距今已有2000多年的历史。在古时,人们将天地万物归为阴阳两类,阴代表黑暗,阳则代表光明、活力。奇数为阳,偶数为阴。九是奇数,因此属阳。九月初九,日月逢九,二阳相重,称“重阳”。九月,严寒即将降临,人们开始添置冬装,他们也不忘在拜祭先人时烧纸衣,让先人在阴间过冬。这一来,重阳节便演变为扫墓及为先人焚化冬衣的节日。重阳节的节期为每年农历的九月初九。“九”数在《易经》中为阳数,“九九”两阳数相重,故曰“重阳”;因日与月皆逢九,故又称为“重九”。九九归真,一元肇始,古人认为九九重阳是吉祥的日子。

重阳节的传说

和大多数传统节日一样,重阳节也有古老的传说。

相传在东汉时期,汝河有个瘟魔,只要它一出现,家家就有人病倒,天天有人丧命,这一带的百姓受尽了瘟魔的蹂躏。一场瘟疫夺走了青年恒景的父母,他自己也因病差点儿丧了命。病愈之后,他辞别了心爱的妻子和父老乡亲,决心出去访仙学艺,为民除掉瘟魔。恒景四处访师寻道,访遍各地的名山高士,终于打听到在东方有一座最古老的山,山上有一个法力无边的仙长,恒景不畏艰险和路途的遥远,在仙鹤指引下,终于找到了那座高山,找到了那个有着神奇法力的仙长,仙长为他的精神所感动,终于收留了恒景,并且教给他降妖剑术,还赠他一把降妖宝剑。恒景废寝忘食苦练,终于练出了一身非凡的武艺。这一天仙长把恒景叫到跟前说:“明天是九月初九,瘟魔又要出来作恶,你本领已经学成,应该回去为民除害了”。仙长送给恒景一包茱萸叶,一盅菊花酒,并且密授避邪用法,让恒景骑着仙鹤赶回家去。恒景回到家乡,在九月初九的早晨,按仙长的叮嘱把乡亲们领到了附近的一座山上,发给每人一片茱萸叶,一盅菊花酒,做好了降魔的准备。中午时分,随着几声怪叫,瘟魔冲出汝河,但是瘟魔刚扑到山下,突然闻到阵阵茱萸奇香和菊花酒气,便戛然止步,脸色突变,这时恒景手持降妖宝剑追下山来,几个回合就把温魔刺死剑下,从此九月初九登高避疫的风俗年复一年地流传下来。梁人吴均在他的《续齐谐记》一书里曾有此记载。后来人们就把重阳节登高的风俗看作是免灾避祸的活动。另外,在中国人的传统观念中,双九还是生命长久、健康长寿的意思,所以后来重阳节被立为才老人节。

重阳节习俗

新会作为千年古郡,历史文化底蕴深厚,那么,新会的重阳节又有什么习俗呢?

登高

重阳登高,五邑人向来重视。为祈求好运,人们一般选在重阳前夜登山,在山上等待重阳日的到来,寓意“行头运”;人们登高时手拿风车,寓意“时来运转”,表达对美好生活的向往。在重阳节的新会,人们有登圭峰山的习俗,这一习俗始于明代,距今已有400多年历史。清代道光《新会县志》载:“九日登高,饮茱萸酒,食芝麻糖,谓之结缘,童子竞放纸鸢,圭峰诸山游人如市”。改革开放以来,此风尤盛,江门、会城两地每年重阳节登圭峰、上叱石的人数以十万计。

青年人对重阳登高更为狂热,初八傍晚便呼朋唤侣,三五成群,抢先登山,晚上摸黑上山的人也不少。或情侣双双,花丛树下细语喁喁;或成群结伙,席地围坐弹琴唱歌,通宵达旦。初九清早,进山路上,更是人如潮涌,摩肩接踵,络绎不绝。

“重阳圭峰登高习俗”于2011年入选新会区第二批非物质文化遗产名录。

放纸鸢

重阳节,云淡天高,晴空万里,金风送爽,是放纸鸢的良机。这一天,在五邑各地山冈上、河滩边、平地、屋顶都有人放纸鸢。空中不时会传来噼噼啪啪的炮仗声,这是有人把点燃的线香与开了弓的炮仗捆在一起,系在纸鸢上施放,线香到一定时候就会点燃炮仗,发出响声,这叫做“纸鸢烧炮仗”。

在新会双水镇,每逢重阳,秋风一起,大人小孩便成群结队,在山头放飞纸鸢,一派娱乐升平的景象。(彭伟宗 摄)

(以上资料来源于“学习强国”APP、“五邑档案方志”公众号、“国学精粹与生活艺术”公众号)

粤公网安备 44070502000312号

粤公网安备 44070502000312号